Révolution Climatique : Un Point de Non-Retour

|

EN BREF

|

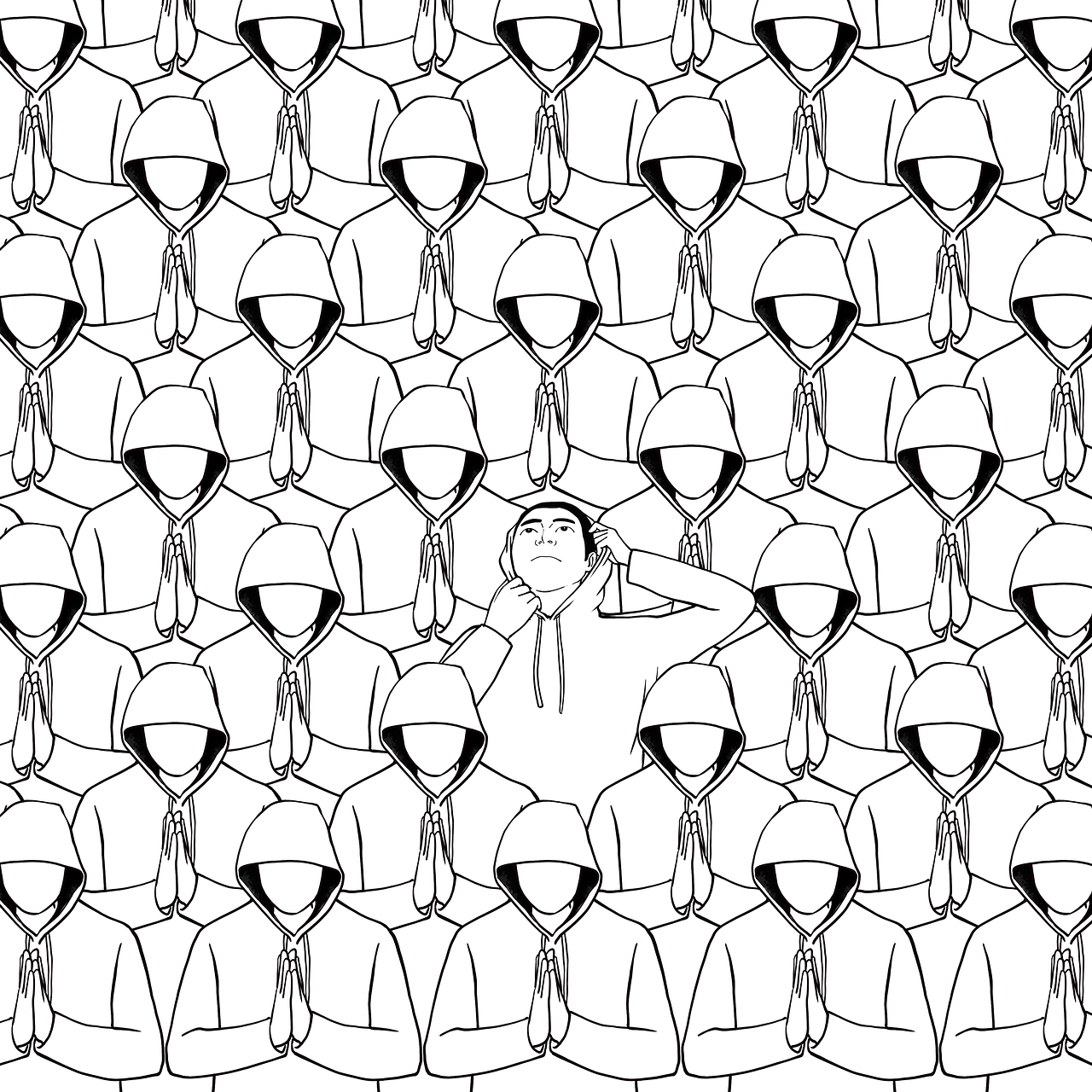

La révolution climatique est aujourd’hui au cœur des préoccupations mondiales, éveillant un sentiment d’urgence face à des phénomènes qui pourraient mener à un point de non-retour. Le réchauffement de la planète, causé en grande partie par les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, met en péril des écosystèmes, bouleverse des sociétés entières et menace la vie sur Terre. Les scientifiques avertissent que si les actions nécessaires ne sont pas entreprises rapidement, les conséquences pourraient devenir irréversibles, marquant ainsi un tournant décisif dans notre rapport à l’environnement. Dans ce contexte, il est impératif de comprendre les enjeux associés à cette crise environnementale et de mobiliser tous les acteurs pour agir de manière concrète.

Les défis de la Conférence sur le climat

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a organisé la conférence de Copenhague en 2009, réunissant 193 nations pour établir des accords visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cet événement clé visait à poursuivre les efforts modestes engagés lors de la création du Protocole de Kyoto en 1997, dont l’échéance approchait. Les discussions se concentraient sur la nécessité d’un nouveau cadre ambitieux pour limiter le réchauffement climatique, avec des objectifs chiffrés de réduction des émissions. Des pays comme les États-Unis, qui ont annoncé des réductions de 17 % d’ici 2020, et la Chine, avec des engagements encore plus ambitieux de réduction de sa « intensité carbonique », ont été considérés comme les protagonistes principaux des négociations.

Malgré ces engagements, le scepticisme subsistait quant à la capacité des nations à collaborer efficacement pour contrer la crise climatique. Les scientifiques ainsi que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont unanimes : une réduction d’au moins 25 à 40 % est essentielle pour éviter une élévation dramatique de la température mondiale. La conférence s’annonçait donc comme un moment crucial, tant pour la diplomatie environnementale que pour l’avenir de notre planète.

Les enjeux et l’impact du changement climatique sur notre planète

Le changement climatique est devenu un sujet de préoccupation majeur pour l’humanité, car il affecte non seulement nos écosystèmes, mais aussi notre économie et notre santé. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 25 à 40 % d’ici 2020 pour limiter le réchauffement à moins de 2 degrés Celsius. Dans le cadre des discussions internationales, il est vital de trouver un équilibre entre les responsabilités des pays développés et en développement, en tenant compte de leur capacité et de leur historique en matière d’émissions.

Les scientifiques mettent en évidence l’importance de la compréhension des mécanismes du système climatique, notamment les processus tels que l’effet de serre, qui est amplifié par les activités humaines, y compris l’industrie, le transport et l’agriculture. Par exemple, les émissions de CO2 ont connu une augmentation fulgurante au début de la révolution industrielle, atteignant des niveaux inquiétants aujourd’hui. En 2007, l’Asie a représenté 40 % des émissions mondiales, révélant ainsi la montée en puissance de ces pays dans le paysage énergétique.

Par ailleurs, des alternatives telles que le stockage d’énergie et les transports durables apparaissent comme des solutions prometteuses pour atténuer ces impacts. Les technologies vertes, que ce soit à travers l’adoption de l’énergie solaire ou de l’agriculture de précision, jouent un rôle crucial en réduisant les émissions et en favorisant l’efficacité énergétique. Néanmoins, les inégalités entre les nations dans la mise en œuvre de ces nouvelles technologies posent un défi considérable, incitant à une réflexion sur des politiques globales et un effort concerté afin d’assurer un avenir viable pour tous.

En outre, il est essentiel de considérer les conséquences sociales et économiques de ces transformations climatiques. Les communautés les plus vulnérables, souvent situées dans les pays en développement, sont les plus touchées par les événements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses et les inondations, qui menacent leur sécurité alimentaire et d’eau. Par conséquent, la voix des populations touchées doit être intégrée dans les discussions internationales, pour garantir que les mesures prises répondent réellement à leurs besoins et préservent leur mode de vie.

Réchauffement Climatique : Défis et Stratégies

Transitions vers des pratiques durables

Le changement climatique représente un défi colossal pour l’ensemble de l’humanité. Parmi les voies qui nous sont offertes pour atténuer ses effets, une réorientation vers des pratiques plus durables est indispensable. Chaque société, qu’elle soit en développement ou industrialisée, doit repenser ses modes de vie, d’économie et de consommation afin de réduire son empreinte écologique et d’assurer une planète vivable pour les générations futures.

Des initiatives concrètes montrent que des solutions existent. Par exemple, les jardins communautaires dans les zones urbaines permettent non seulement de promouvoir l’agriculture locale, mais aussi de renforcer la cohésion sociale. De même, les programmes d’éducation environnementale dans les écoles éveillent la conscience des jeunes vis-à-vis des enjeux climatiques, cultivant ainsi une génération plus responsable.

- Adopter des modes de transport écologiques, comme le vélo ou les transports en commun, pour réduire les émissions de CO2.

- Promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables dans les foyers, telles que le solaire ou l’éolien, pour minimiser notre dépendance aux combustibles fossiles.

- Encourager les entreprises à adopter des pratiques de production durable afin de réduire les déchets et favoriser le recyclage.

- Pratiquer la consommation responsable en soutenant les produits locaux et en limitant le gaspillage alimentaire.

Ces mesures, bien qu’elles semblent modestes, peuvent avoir un impact cumulatif significatif sur la lutte contre le réchauffement climatique. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans cette transformation et il est crucial d’agir dès maintenant pour sauver notre planète.

Analyse des enjeux climatiques et perspectives d’avenir

La conférence de Copenhague, réunissant 193 nations, a marqué une étape cruciale dans la lutte contre le réchauffement climatique. L’objectif principal étaient les réductions des émissions de gaz à effet de serre, un défi que les pays riches et pauvres doivent relever ensemble. Les annonces des États-Unis et de la Chine illustrent la complexité de cette répartition des efforts, soulignant la contribution disproportionnée des nations développées par rapport aux pays en développement.

Les scientifiques s’accordent à dire qu’une réduction significative comprise entre 25 et 40 % d’ici 2020 était nécessaire pour lutter efficacement contre l’élévation des températures. Malgré les alarmes lancées, le chemin vers des engagements énergiques et efficaces s’est heurté à un contexte souvent pessimiste, aggravé par les tentatives de démystification des données scientifiques par certaines voix climato-sceptiques.

Les cartes et modèles climatiques présentés au cours des discussions servent de révélateurs des complexités du système climatique. Les observations des phénomènes, allant de la circulation thermohaline aux impacts des aérosols, montrent l’importance d’une approche systématique pour comprendre et anticiper les variations climatiques. La prise de conscience des impacts anthropiques sur le cycle du carbone et les flux d’énergie est essentielle, alors que les courants marins influencent le climat global.

Enfin, la problématique du changement climatique ne peut être dissociée d’un engagement politique solide et d’accords internationaux, comme le Protocole de Kyoto. Les objectifs de réduction des émissions, bien que jugés insuffisants, symbolisent néanmoins une avancée dans la perception collective du défi climatique. Le rôle des pays développés est primordial, car ils doivent mener le changement, permettant aux nations moins avancées de suivre.

La conférence de Copenhague de 2009 a marqué un tournant dans la lutte contre le changement climatique, mettant en lumière l’importance cruciale de la coopération internationale pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Malgré les promesses de réduction des États-Unis et de la Chine, les scientifiques insistent sur la nécessité d’une réduction de 25 à 40% d’ici 2020 pour maintenir la température terrestre en dessous de 2 degrés. Cependant, le scepticisme persistant envers le réchauffement climatique introduit des défis pour cette coopération.

Les preuves scientifiques des changements climatiques, telles que la montée des niveaux marins et les conséquences dramatiques dans des régions vulnérables comme l’Afrique, soulignent l’urgence d’agir. La question qui reste en suspens est celle de notre capacité à éviter le point de non-retour. Si les émissions continuent d’augmenter, la planète pourrait se diriger vers une instabilité climatique accrue, avec des impacts profonds sur notre vie quotidienne. L’avenir de notre planète dépend de notre volonté collective à répondre vigoureusement à cette défi mondial.